生活不只眼前的苟且:文化精英如何改写我们的日常生活想象

生活不只眼前的苟且:文化精英如何改写我们的日常生活想象

微信ID:

『每个早晨梅花易数,与人一起阅读』

继宋东野的《董小姐》、朴树的《平凡之路》之后,许巍的《生活不只是眼前的苟且》再一次成为一首现象级歌曲。现象级的意思是说,它成为当下青年的精神境况的一种言说。从表面上看,从“爱上一匹野马,我的家里没有草原”到“我曾经失落失望失掉所有方向,直到看见平凡才是唯一的答案”再到“生活不只是眼前的苟且,还有诗与远方的田野”,一个普通青年完成了一场自我励志之旅,但直到今天的《生活不只眼前的苟且》,似乎依然没有走出心灵鸡汤的自我循环。所谓鸡汤,其本质在于它纯粹是灌输式的,从母辈对我的开示,再到成长后的我对自己后代的开示。音乐人周云蓬在微博里评论:《生活不只是眼前的苟且》,还有歌者的苟且。主语换上少年青年老年,就可以唱三段了。对了,中间升高了一个调。歌曲还是最终很诚实的,就是苟且。

生活不只眼前的苟且:

文化精英如何改写我们的日常生活想象

这里的苟且在于,歌曲的背后是身为文化精英的高晓松对于普罗的训诫。这里面自我高潮式的虚情假意正在于,当他们取得了文化社会资本后,便开始向更低阶层的大众定义何为诗,何为远方,并将大众的生活命名为苟且,这是一种文化精英式的市侩主义。

诚然,指出歌曲本身是鸡汤是容易的,指出歌者本身是苟且也不难。从歌曲本身来说,《生活不只是眼前的苟且》是一种“缺啥补啥”的逻辑,是给当前中国人困顿的现实生活一个心灵鸡汤式的解决。“生活不只是眼前的苟且,还有诗与远方的田野”,这里的问题在于,对于远方的想象本身没有被质疑,同时,大众的日常生活以为被命名为“苟且”本身也没有被质疑,正是在这两方面,这首歌在捕获和表达我们的生活经验的同时,也改写了我们的生活经验。

以远方的名义失落远方

显然生活不只眼前的苟且:文化精英如何改写我们的日常生活想象,这首歌以三代人的叙述搭配一个远方的想象,为当下的青年人设立了时空坐标。高晓松在解释歌曲出处时,特别提及其源自母亲的语录,但以“诗与远方”来连结母辈的历史记忆的问题在于,今天的远方和当年的远方是否承担同样的所指功能?

在三个历史时段里反复出现的这句“生活不止眼前的苟且,还有诗与远方的田野”,真正夷平了代际间的历史记忆,也抽空了对于未来的想象,过去和未来都被扁平化为一个空洞的远方。

在文化的意义上,远方是一个现代的空间概念。对于中国的知识分子来说精英文化,对于远方的想象曾经构成一种极为重要的文化经验,甚至在某种程度上寻找远方本身构成了现代以来的中国知识分子的日常生活。仅从现代中国文学来看,对于远方的追寻就构成现代文学的发生机制。如果不出走,“走异乡,逃异地,寻找别样的人们”,鲁迅无法写成《故乡》。萧红不从呼兰河出走到上海,到香港,就无法写成《呼兰河传》。沈从文不出走湘西,就无法书写湘西。借助出走远方,再重返故乡,传统与现代相遇,几代知识分子在新世界与旧世界的裂隙中挣扎,弥合分裂,这是现代中国文学最重要的叙述经验之一。对于普通大众来说,在冷战年代,资本主义的生活世界构成他们想象中的远方,远方是一个理想生活得以展开的空间,这是“生活在别处”式的叙述得以展开的现实土壤。

电影《黄金时代》中,汤唯所扮演的萧红

然而,在一个全球化、技术革命的时代,何处是远方?渐渐的,价值层面的远方剥离,景观层面的远方暴露。正如作家朱文拍过的电影《云的南方》里生活不只眼前的苟且:文化精英如何改写我们的日常生活想象,那个在北方小城生活了半辈子的李雪健对于云南的执念,共产主义的理想遭遇九十年代新的世界图景,这个想象瞬间失效了。原来到了云南,生活并不会有什么改变。因此,我们今天再讲到远方时,充其量是在说一个旅游目的地。当然,我们今天的生活没有远方吗?有,只是没有进入高晓松这样的文化精英的视野。譬如,打工子弟不远千里从异乡,逃异地,寻找别样的生活,这样的故事精英文化,这类中国大地上每天都在上演的活的传奇不在他们的艺术经验里。

日常生活的诗情消解

当高晓松们以精英的名义将普罗眼下的生活等同为“苟且”的同时,一方面他们传达出了当下青年对于现实境遇的一种真切的失落与不满,但给出的“诗与远方”的药方却是一种逃离主义的路线。相比于诗与远方,今天的文艺作品更需要以真诚的知识勇气帮助青年直面生活的困境。

这个逃离主义路线的前提是对于今天的生活“苟且”的命名,问题在于,曾几何时,我们的日常生活不复诗意,只剩苟且?且不说这句歌词背后内含着一种不带同情理解的、来自精英阶层的俯视视角,将大众的日常生活命名为“苟且”本身,更有着漫长的文化历史源头。

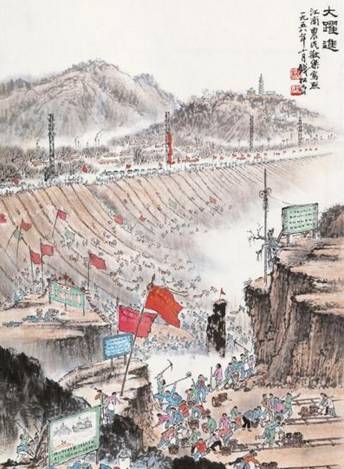

在文化的意义上,日常生活本身是现代的发明,或是资本主义城市文明的产物。以现代的眼光来看,日常生活的潜台词往往是琐碎、庸常,因而日常生活需要被超克、被驯服。譬如在前三十年,艳阳高照下的日常生活激情澎湃,热火朝天,文艺作品的人物以英雄一般的手势和语气将每天过成一场拉力赛。新中国的子民每一次把自身缩减为一颗螺丝钉的同时,也伴随着全民革命的高潮体验。日常生活以革命的语法获得诗意的可能。

钱松岩画作 《大跃进》

但这种对于日常生活的庸常性超克的尝试最终被证明是一次失败的力比多试验。曾经有多波涛汹涌,到头来就有多一地鸡毛。当革命的力比多散去,日常生活以其庸常与“苟且”完成了它的复仇。在美学的层面,日常生活再不复有诗意的可能,这种对于日常生活的诗意想象的衰落,用学者蔡翔的说法,便是“日常生活的诗情消解”。

但这种日常生活的诗意想象,从来都是文人化的。不论是前现代陶渊明式的“采菊东篱下,悠然见南山”,还是领袖人物意志指导下的乌托邦试验,再到今天高晓松对于“生活不只有苟且”的判定,都是文人式的。当我们说日常生活的诗情,其实是在说文人的诗情。我们对于普罗大众的日常生活里的审美潜能无力体察,对于日常生活本身所具备的救赎力量估计不足,于是将空洞的远方视为一剂致幻剂,这无疑表明日常生活在审美层面的塌陷。简单来说,那种一粥一饭式的日常生活失去了岁月静好式的感召力,失去了它的包扎性。

这种日常生活的诗意失落,催生远方饥渴症,并构成当前的文化逻辑。譬如,在今天的电视剧里,普通人家不会像小津安二郎电影里那样认认真真地吃一顿饭。在今天的都市题材作品里,里面的人物恍若活在云端,你很难在里面听到汽车的鸣笛、高声叫卖的喧嚣和一浪接一浪的人声鼎沸,日常生活在声音空间的层面失去了表现的力度。除了对于远在云端的上海中心的仰望,和远在千里之外的布拉格、西雅图们的朝圣之外,我们的文艺工作者已经不知道如何抒情。

同时,在文人眼光之外,我们也没能挖掘出普罗生活里的诗意。譬如,在贾樟柯的《三峡好人》里,以油、盐、酒开篇过度,带出一种芸芸众生的日常诗意,但当幺妹儿向阔别多年的韩三明说出“比南方更南的南方”时,还是显得过于文人气。

在许鞍华的电影《女人四十》开篇,底层妇女萧芳芳买鱼,死鱼比活鱼便宜一半,她一下就把那鱼拍死了,说“死鱼了”,喜滋滋地用一半的价钱拎回一条鱼。这种幽默的生活智慧,在文人和文化精英眼中是苟且,却蕴藏着丰富的诗情,而这样的诗情不来自远方,它只能来自日常生活本身。而这样的诗情,我们懂精英文化,高晓松们不懂。

随便看看

- 2023-06-0518岁的高晓松街头遇见算命先生,差点丧命!

- 2023-03-29设计上海2020:26日在上海世博展览馆盛大启幕

- 2022-07-05小编人生励志语录49句,仅供参考,欢迎大家阅读

- 2023-06-01宋朝科举制度下的儒学文化演进与政治精英发展研究

- 2024-05-10中国绘画渊远流长,博大而精深,花鸟画的文化体系

- 2024-05-09初一出生这几日出生才大富大贵

- 2024-05-09明清思想转型暨纪念顾炎武诞辰410周年学术研讨会在江苏举行

- 2024-05-09天河智慧城地块底价44.39亿成交楼面地价减价元

- 2024-05-09晏骏/文:李小龙创立截拳道对中西文化元素的借鉴

- 2024-05-09香港大学弗洛伊德的50本经典书籍目录及简介

- 2024-05-09儒家智慧梁涛 孔子二五六九年岁次戊戌七月廿八日壬寅耶稣

- 2024-05-08:中国文化何以有某些特点

- 2024-05-08春节的第一天叫“初一”国学大师南怀瑾《易经》

- 2024-05-08北京师范大学特聘教授倪培民谈天地为己为人为天下

- 2024-05-082016下半年教师资格考试备考:明清之际进步思想

- 2024-05-08儒家人文思想暨第三届国际青年儒学论坛成功举办

- 2024-05-08高中历史必修三第一单元《中国古代传统主流思想的演变》

- 2024-05-07▶▶科学谋划促进智慧城率先发展

- 2024-05-07昆明市晋宁区“千人舞麒麟”活动场面盛大

- 2024-05-07:先秦儒家和其他诸子百家对中国的影响